出産後の生活をサポート! 「出生後休業支援給付金」が始まりました!

雇用保険制度の改正により、2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」が施行されています。本記事では、出生後休業支援給付金の対象者や要件、支給額、申請方法などについて紹介します。

- 「出生後休業支援給付金」とは

- 給付金の対象者と支給要件

- 支給額

- 申請方法

- まとめ

-

休業開始時賃金日額:同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額

休業期間の日数:支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数

「出生後休業支援給付金」とは

「出生後休業支援給付金」とは、赤ちゃんが生まれた直後、原則としてパパとママの両方が育児休業を取得する場合に支給されるお金です。従来の育児休業給付金に上乗せして支給されるもので、育休中の収入減少を補い、特にパパの育児休業取得を後押しすることを目的として、2025年4月1日から始まりました。

給付金の対象者と支給要件

対象となるのは、「雇用保険の被保険者として働いているパパママ」です。

加えて、次の2つの支給要件を満たす必要があります。

●被保険者が、対象期間(注1)に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

●被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(注2)に当てはまること。

(注1)対象期間について

被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間となります。

被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間となります。

(※) 上記の下線部分について、2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は「2025年4月1日」として確認します。

(注2)「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは

原則として、パパとママの両方が育児休業を取得することが要件となっていますが、例外があります。子の出生日の翌日において、次のいずれかに当てはまる場合、配偶者の育児休業は必要ありません。

●配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む)

※配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。

●配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

●被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

●配偶者が無業者

●配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

●配偶者が産後休業中

●上記以外の理由で配偶者が育児休業を取得することができない

※配偶者が日雇い労働者などで育児休業を取得することができない場合や、育児休業を取得しても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が当てはまります。単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。

支給額

出生時育児休業給付金の支給額は、次の計算式で算出します。

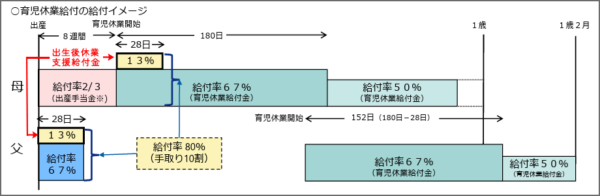

従来の育児休業給付金の支給額(67%)と出生後休業支援給付金の支給額(13%)を合わせると、給付率は80%となります。出生後休業支援給付金と育児休業給付金が非課税であることや、育休中は申し出により社会保険料が免除されることなどを加味すると、手取りベースでは、ほぼ100%の額となります。

画像出典:「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」(PDF形式 1.4MB)|厚生労働省(画像内の赤字部分は株式会社アスコエパートナーズにて追記)

申請方法

出生後休業支援給付金の申請は、原則として勤務先の会社を通じて行います。育児休業給付金の申請手続きと合わせて手続きとなります。パパママは、 勤務先の人事担当者や上司に、育児休業の取得と出生後休業支援給付金を利用したい旨を伝えてください。

「配偶者の育児休業を要件としない場合」に当てはまる場合は、配偶者の状態を確認できる書類を添付する必要があります。厚生労働省Webサイトで必要な書類を確認のうえ、用意しましょう。

まとめ

出生後休業支援給付金について大まかにまとめると、パパはお子さんの出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内に、14日以上の育児休業を取得すると、パパママそれぞれの育児休業給付金(休業前賃金の67%相当額)に上乗せして、出生後休業支援給付金(休業前賃金の13%相当額)が最大28日間支給される、ということになります。

給付金の拡充により経済的不安がカバーされ、夫婦で育児を協力して行い、赤ちゃんとのかけがえのない時間を過ごせます。対象となる方は、ぜひ制度を活用して子育てのスタートを切りましょう。